フィリピンは、美しい自然や親しみやすい国民性から、移住先や観光地として注目されています。一方で、「スペインやアメリカの植民地だったと聞くけれど、実際はどうだったの?」「日本とも関係があるの?」と、歴史について十分に知らず、不安を感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、フィリピンの歴史を時代ごとにわかりやすく整理し、それが文化や国民性、不動産投資とどう関係しているのかを丁寧に解説します。歴史を知ることで現地への理解が深まり、移住や旅行、物件選びにも役立つでしょう。

目次

フィリピンへの移住・観光前に歴史を知るべき理由

フィリピンは7000以上の島々から成る国で、スペイン・アメリカ・日本といった国々による支配を経て、独自の歴史と文化を形成してきました。この歴史を知ることは、現地社会への理解を深め、フィリピン人との良好な関係づくりにもつながります。

キリスト教徒が多い背景や英語が公用語である理由も、歴史を学ぶことでより明確になります。移住や観光を検討する際には、まず歴史に触れてみることが大切です。

時代別に見るフィリピンの歴史

フィリピンの歴史は、先史時代から現代まで大きく5つの時代に区分されます。それぞれの時代の主な出来事と特徴を概観してみましょう。

先史時代〜スペイン統治以前のフィリピン

フィリピンには数万年前から人類が定住し、ネグリト系やオーストロネシア系の先住民族が独自の社会を築いていました。各地に小規模な王国や部族社会が存在し、すでに中国や東南アジアとの交易も盛んに行われていました。

また、14〜15世紀には南部ミンダナオやスールー諸島にイスラム教が伝来し、スールー王国などのイスラム王国が誕生しています。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 約30,000年前 | 先住民ネグリト系が定住を開始 |

| 紀元前〜 | オーストロネシア系民族が南方から移住 |

| 9〜14世紀 | 部族社会・交易王国が形成、中国・東南アジアと交易 |

| 14〜15世紀 | イスラム教が南部に伝来、スールー王国などが成立 |

スペイン統治時代(1521年〜1898年)

16世紀初頭、探検家マゼランがセブ島に到達し、マクタン島の首長ラプラプとの戦いで命を落としました。これは一時的な接触にとどまりましたが、1565年にレガスピがセブに入植し、1571年にはマニラを拠点としたスペインの植民地支配が本格化します。

以後、およそ333年にわたって統治が続き、カトリックが広まるとともに、都市の設計や社会の仕組みにも大きな影響を与えました。現在も、バロック様式の教会や街並みにその名残が見られます。

19世紀後半になると、ホセ・リサールらによる啓蒙運動が民族意識を高め、1896年にリサールが処刑されると、武装による独立運動が活発になります。1898年にはエミリオ・アギナルドが独立を宣言しますが、同年の米西戦争を経て、フィリピンはアメリカの統治下に入ることになります。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1521年 | マゼランがセブ島に到達。マクタン島の戦いで戦死(ラプラプ王との戦闘) |

| 1565年 | レガスピがセブ島に入植し、スペインの植民地化が始まる |

| 1571年 | マニラを植民地統治の拠点として整備 |

| 19世紀後半 | ホセ・リサールらによる啓蒙運動が広がる |

| 1896年 | ホセ・リサールが処刑され、武装独立運動が活発化 |

| 1898年 | アギナルドが独立を宣言。米西戦争の結果、フィリピンがアメリカ統治下へ |

アメリカ統治時代(1898年〜1946年)

1898年、米西戦争の結果フィリピンはアメリカに割譲され、約50年間にわたるアメリカ統治が始まりました。フィリピン人は独立を求めて1899年から米比戦争を戦いますが、1902年までにアメリカの実効支配が確立されます。

アメリカは英語による教育制度や議会制度を導入し、近代的な行政機構を整備しました。マニラには米軍基地が築かれ、都市はアメリカ色を強めていきました。

スペイン時代からの大土地所有者は依然として権力を保持し、農民の貧困は続いたため各地で農民運動も発生します。1902年には「トーレンスシステム」と呼ばれる土地登記制度が導入され、不動産制度の基盤が築かれました。

1935年にはアメリカのタイディングス=マクダフィー法に基づき、独立準備政府「フィリピン・コモンウェルス」が発足し、ケソンが初代大統領に就任。しかし、1941年以降の日本による占領で独立計画は一時中断されます。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1898年 | 米西戦争の結果、フィリピンがアメリカに割譲される |

| 1899〜1902年 | 米比戦争が勃発。アメリカが実効支配を確立 |

| 1902年 | トーレンスシステム導入により近代的な土地登記制度が整備される |

| 1935年 | タイディングス=マクダフィー法によりフィリピン・コモンウェルス発足。ケソンが大統領に |

| 1941年 | 日本の侵攻により、独立計画が中断される |

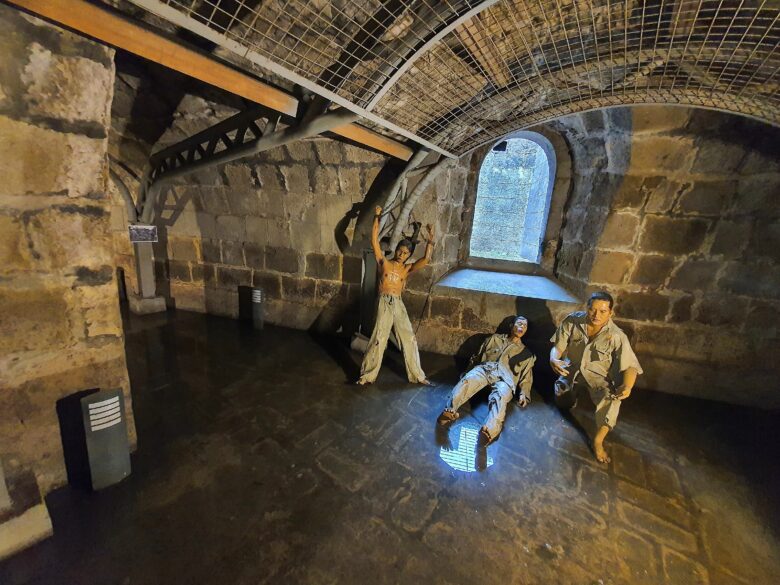

日本統治時代(1942年〜1945年)

1942年、日本軍がフィリピンを占領し、約3年間にわたり統治を行いました。マニラは1942年1月に陥落し、1943年には日本の支援のもと「フィリピン第二共和国」が発足します。

この時期、バターン死の行進に代表される数々の残虐行為が行われ、多くのフィリピン人が犠牲となりました。これが戦後の反日感情の要因の一つとなります。

一方で、各地ではフィリピン人による対日ゲリラが活発化し、連合軍と連携して抵抗運動が展開されました。

1944年に始まった連合軍の反攻により、1945年にマニラが奪還されますが、激戦により市街地の大半が破壊され、民間人にも甚大な被害が出ました。戦後、フィリピンはアメリカの支援のもとコモンウェルス政府の体制が再建され、独立に向けた準備が再開されることとなります。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1942年1月 | 日本軍がマニラを占領、フィリピン全土を支配下に置く |

| 1943年 | 日本の支援によりフィリピン第二共和国が発足 |

| 1942〜1945年 | バターン死の行進など、占領下で多くの残虐行為が行われる |

| 1942〜1945年 | フィリピン各地で対日ゲリラが活発化、連合軍と連携して抵抗 |

| 1944年〜 | 連合軍の反攻開始、フィリピンへの再侵攻が始まる |

| 1945年 | マニラが奪還されるが、激戦により市街地の大半が破壊される |

| 1945年以降 | アメリカの支援のもとコモンウェルス政府が再建、独立準備が再開 |

独立以後のフィリピン(1946年〜現在)

1946年7月4日、アメリカの承認によりフィリピンは正式に独立し、コモンウェルス期の制度を継承した民主政治が始まりました。1950〜60年代には工業化が進められましたが、格差や共産ゲリラの問題は残りました。

1965年に就任したマルコス大統領は1972年に戒厳令を布告し、独裁体制を確立しました。経済は一時成長するも停滞と腐敗が深刻化します。1986年、エドサ革命により政権が崩壊し、民主体制が再建されました。

1992年にはアメリカ軍が完全撤退し、国家主権がより明確になりました。2000年代以降は海外送金やサービス業で経済が成長し、ドゥテルテ政権ではインフラ政策が進展しました。現在も民主主義を維持しつつ、貧困や地域紛争などの課題に直面しています。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1946年7月4日 | アメリカの承認によりフィリピンが正式に独立。民主政治が開始される |

| 1965年 | フェルディナンド・マルコスが大統領に就任 |

| 1972年 | マルコス大統領が戒厳令を布告。独裁体制を確立 |

| 1986年 | エドサ革命によりマルコス政権崩壊。民主体制が復活 |

| 1992年 | アメリカ軍がフィリピンから完全撤退。国家主権が明確に |

| 2000年代〜 | 海外送金とサービス業を軸に経済成長が進展 |

| 2016年〜 | ドゥテルテ政権下でインフラ整備政策「Build! Build! Build!」が推進される |

| 現在 | 民主主義を維持しつつ、貧困や地域紛争などの課題に対応中 |

フィリピンと日本の関係史

日本とフィリピンの交流は16世紀末には始まり、豊臣秀吉の時代にはすでに日本人がルソン島に渡航していた記録が残っています。17世紀にはマニラに日本人町が形成されるなど、貿易や人的交流が進展しました。

しかし、1942〜1945年の日本による占領期には、バターン死の行進やマニラでの虐殺など、多くの残虐行為があり、戦後の反日感情の一因となりました。

1956年に日比賠償協定が結ばれ、国交が正常化。日本は賠償とあわせてODA(政府開発援助)による経済支援を開始し、インフラ整備や人材育成を通じて両国の関係は強化されていきました。現在、日本はフィリピンの主要な貿易相手国の一つとなっています。

こうした協力の積み重ねにより、対日感情は大きく改善され、2010年代の調査でも多くのフィリピン人が日本に好意的な印象を持っていると答えています。フィリピンは今では、世界でも有数の親日的な国といえるでしょう。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 16世紀末 | 日本人がルソン島に渡航。豊臣秀吉時代の交流記録が残る |

| 17世紀 | マニラに日本人町が形成され、貿易や人的交流が進展 |

| 1942〜1945年 | 日本によるフィリピン占領期。バターン死の行進やマニラでの虐殺が発生 |

| 1956年 | 日比賠償協定が締結され、国交正常化。日本によるODAが開始される |

| 2010年代 | フィリピン人の多くが日本に好意的とする世論調査結果が発表される |

フィリピンの歴史が国民性や価値観に与えた影響

スペインやアメリカの統治を経てきたフィリピンは、複数の文化が融合した独自の国民性を育んできました。マレー系の先住文化に由来する「バヤニハン(助け合い)」の精神は、今も地域や家族の絆として根づいています。家族を大切にする価値観には、中国系移民の影響も見られます。

スペイン統治によって広まったカトリックは、信仰を重んじる姿勢や情熱的な性格に影響を与えました。陽気さやおもてなしの心を表す「フィリピーノ・ホスピタリティ」も、こうした背景から生まれたものです。

20世紀以降はアメリカの統治下で英語教育が広がり、西洋文化への理解や語学力も定着しました。伝統と近代性をバランスよく取り入れたフィリピン人は、家族を重んじつつもグローバルな感覚を持ち合わせた国民性を築いています。

フィリピンの歴史から見る不動産投資

長い歴史の中で形づくられてきた土地制度や社会の変化は、フィリピンの不動産市場にも大きく関係しています。

ここでは、植民地時代から現代までの土地制度の流れや、歴史的な出来事・災害が不動産に与えた影響、それを踏まえた注目エリアについて整理します。

植民地時代の土地制度と現代の法規制の関係

スペインの植民地時代、住民から労働や貢納を徴収するエンコミエンダ制が導入され、やがて修道会や現地エリートによる大農園(アシエンダ)が各地に広がりました。

こうした大地主層は、アメリカ統治下でも土地支配を維持し、政治的エリートとして影響力を持ち続けます。アメリカは1902年にトーレンス制度を導入し、土地登記の近代化を進めましたが、大規模農園の解体には至らず、戦後も土地の偏在は続きました。

このような歴史を背景に、1987年の憲法では外国人による土地所有が原則禁止とされ、土地はフィリピン国民の資産と位置づけられています。外国人は、コンドミニアム全体の40%までのユニット所有や、法人を通じた一定条件下での土地利用に限られます。

これらの規制には、植民地時代に土地を失った経験への反省と、国土の主権を守るという意識が反映されています。

歴史的事件が不動産市場に与えた影響

フィリピンの不動産市場は、戦争や政治の転換期に大きな影響を受けてきました。第二次世界大戦末期のマニラ市街戦では市内が壊滅的な被害を受け、戦後は商業機能が隣接するマカティなどの新興エリアに移行しました。

農村だったマカティはアヤラ財閥の開発により、1950〜60年代に中央業務地区(CBD)として発展し、現在は金融ビジネスの中心地となっています。

1986年のエドサ革命後は民主化と政治の安定が進み、1990年代には経済自由化とともに不動産開発が活発化します。首都圏では高層ビルの建設が進み、外資系企業の進出も加速しました。

1992年の米軍撤退後は、クラークやスービックの跡地が経済特区として再開発され、海外資本による工業団地や商業施設の整備が進められています。不動産市場や都市構造は、こうした歴史的な出来事をきっかけに大きく変化してきました。

自然災害による地域価値の変化と再開発

フィリピンは台風や地震、火山噴火など自然災害が多く、被災地域では再開発が進められています。1991年のピナトゥボ火山噴火ではルソン島中部が深刻な被害を受け、米軍のクラーク基地は機能を失いました。

これを機に米軍は撤退し、跡地はクラーク経済特区として整備され、現在は空港や産業団地に加え、新都市「ニュークラークシティ」の建設も進んでいます。

また、2013年の台風ヨランダ被災後には、政府が防災とインフラ復旧を柱とする復興計画を策定し、災害に強い都市づくりが推進されました。災害後に地域の価値が見直されるケースもあり、洪水対策や耐震基準の強化を含め、都市のレジリエンス向上が重視されています。

歴史をふまえた注目エリアと都市の将来性

フィリピンでは、歴史を活かした都市開発が進められており、将来性のある地域に注目が集まっています。首都圏のBGC(ボニファシオ・グローバルシティ)は、旧軍用地を再開発したビジネス街で、2000年近くから急成長を遂げ、整備された街並みは投資家から高く評価されています。

ルソン中部のクラーク経済特区では空港やインフラが整備され、ニュークラークシティでは、2016年の国家計画をもとに大規模な都市開発が展開されています。

ビサヤ地方のセブ市は、IT産業と観光の両面で発展しており、国際企業の拠点としても注目されています。ミンダナオのダバオ市も、日本人移民の歴史を背景に、治安の安定や産業の拡大を強みに成長を続けており、これらの都市は歴史的背景を活かした発展モデルとして位置づけられています。

フィリピンの世界遺産と歴史的建造物

フィリピンには、歴史と文化を今に伝える世界遺産や建造物が各地に残されています。代表的なものを紹介します。

フィリピンのバロック様式教会群(文化遺産)

- サン・アグスチン教会(マニラ)

- サンタ・マリア教会

- パオアイ教会

- ミアガオ教会

これら4つの教会は1993年に世界遺産に登録され、「地震バロック」と呼ばれる独特の耐震構造が特徴です。

コルディリェーラの棚田群

約2000年前にイフガオ族によって築かれ、現在も受け継がれている壮大な棚田。フィリピン先住文化の象徴です。

ビガンの歴史地区

16世紀末に形成されたスペイン植民都市の面影が残る街並み。1999年に世界遺産に登録されました。

その他の歴史的建造物

- サン・ペドロ要塞(ダバオ)

- コレヒドール島の戦争遺構

- イントラムロス(マニラ):カサ・マニラ博物館、スペイン総督府跡など

自然遺産

- トゥバタハ岩礁自然公園(1993年登録)

- プエルト・プリンセサ地下河川国立公園(1999年登録)

これらの遺産は、フィリピンの多文化的な歴史と豊かな自然環境の魅力を象徴しています。

まとめ

フィリピンの歴史は、移住や観光を考えるうえでぜひ知っておきたい大切な知識です。スペイン、アメリカ、日本による支配を経て、独自の文化・宗教・言語が形成され、現在のフィリピン社会にも深く根付いています。

こうした歴史的背景を理解することで、現地での人間関係やビジネスの判断にも役立ちます。不動産投資を検討する際にも、土地制度や地域ごとの特性を理解することが大切です。

フィリピンでの投資物件選びに失敗したくない方は、現地の情報を集め、信頼できる不動産業者を見つけることが重要です。弊社ではツアーや個別面談なども行っていますので、お気軽にLINEにてお問い合わせください。